正岡子規の句「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 」や聖徳太子創建の寺、世界遺産(文化遺産)に登録されている寺として知られる「法隆寺」の名を知らない人はいないでしょう。

修学旅行で訪れた人も多いと思いますが、斑鳩町という辺鄙な町の中にありながら、その伽藍のたたずむ姿は雄大です。

木造としては現存する世界最古の五重塔に、不慮の火災により失われ、現在修復がすすめられている壁画のある金堂、そして百済観音をはじめとする複数の国宝仏など枚挙にいとまがない文化財の数は圧倒的です。

このように文化財クラスの建造物、仏像など文化財の宝庫であるとともに、聖徳太子の教えを「書籍」や「御朱印」としてその功績を伝える法隆寺を紹介します。

法隆寺の御朱印受付時間や場所

法隆寺の御朱印受付時間は、拝観時間内です。

拝観時間

拝観時間は次の通りです。

| 2月22日~11月3日 | 午前8時~午後5時 |

| 11月4日~2月21日 | 午前8時~午後4時半 |

拝観料

西院伽藍内、大宝蔵院、東院伽藍内共通となります。

| 個人料金(1名に付き) | |

| 一般 | 1,500円 |

| 小学生 | 750円 |

| 団体料金(30名以上 1名に付き) | |

| 一般 | 1,200円 |

| 大学・高校生 | 1,050円 |

| 中学生 | 900円 |

| 小学生 | 600円 |

| 障がい者割引 本人と介添者1名(車椅子は2名) | |

| 一般 | 750円 |

| 小学生 | 370円 |

| ※団体および団体の一員としてお越しの場合は団体料金の半額となります。 | |

御朱印受付場所

法隆寺の御朱印は三か所の授与所で受け付けています。

- 法隆寺伽藍内の授与所

- 聖霊院の授与所

- 西円堂の授与所

法隆寺の御朱印種類

法隆寺の御朱印は、通常の御朱印と限定御朱印があり、受付場所は以下の通りです。

【通常の御朱印】

- 「以和為貴」の御朱印

- 「篤敬三寶」の御朱印

- 「南無佛」の御朱印

- 「唯佛是真」の御朱印

- 「峰薬師如来」の御朱印

- 聖徳太子御遺跡霊場第十四番「尺寸王身釈像」の御朱印

- 聖徳太子御遺跡霊場第十八番「田村皇子問太子之病」の御朱印

- 大和北部八十八ヶ所第五十番「阿弥陀如来」

- 大和北部八十八ヶ所第五十一番「峰薬師如来」

【限定御朱印】

- 上御堂の釈迦如来

- 救世観音

法隆寺伽藍内の授与所

回廊の中にあります。

伽藍の拝観を終え、回廊から出ようとすると販売店の隣に授与所があったので、覗くと御朱印をされている様子でした。(常時しているかは不明)

この伽藍内にある授与所は法隆寺の一部の御朱印のみで、聖徳太子に関する印のみ授与されています。

- 「以和為貴」の御朱印

- 「篤敬三寶」の御朱印

- 「南無佛」の御朱印

- 「唯佛是真」の御朱印

聖霊院の授与所

ここがメインの授与所です。

【通常の御朱印】

- 「以和為貴」の御朱印

- 「篤敬三寶」の御朱印

- 「南無佛」の御朱印

- 「唯佛是真」の御朱印

- 聖徳太子御遺跡霊場第十四番「尺寸王身釈像」の御朱印

- 聖徳太子御遺跡霊場第十八番「田村皇子問太子之病」の御朱印

- 大和北部八十八ヶ所第五十番「阿弥陀如来」

【限定御朱印】

- 上御堂「釈迦如来」の御朱印

- 夢殿「救世観音」の御朱印

西円堂の授与所

西円堂の薬師如来の御朱印のみこちらです。

- 「峰薬師如来」の御朱印

- 大和北部八十八ヶ所第五十一番「峰薬師如来」

法隆寺の御朱印

法隆寺の本堂であり、聖徳太子ゆかりの仏像が祀られるので聖徳太子の御朱印四種類をいただくときは必ずお参りしましょう。

内部には国宝の「釈迦三尊」「薬師如来」「毘沙門天」「吉祥天」をはじめとして、貴重な仏像が安置されており、かの有名な金堂壁画(復元)もあります。

「大講堂」や「五重塔」にも国宝があり、伽藍だけでも大満足です。

法隆寺の御朱印は一律「300円」です。

通常の御朱印

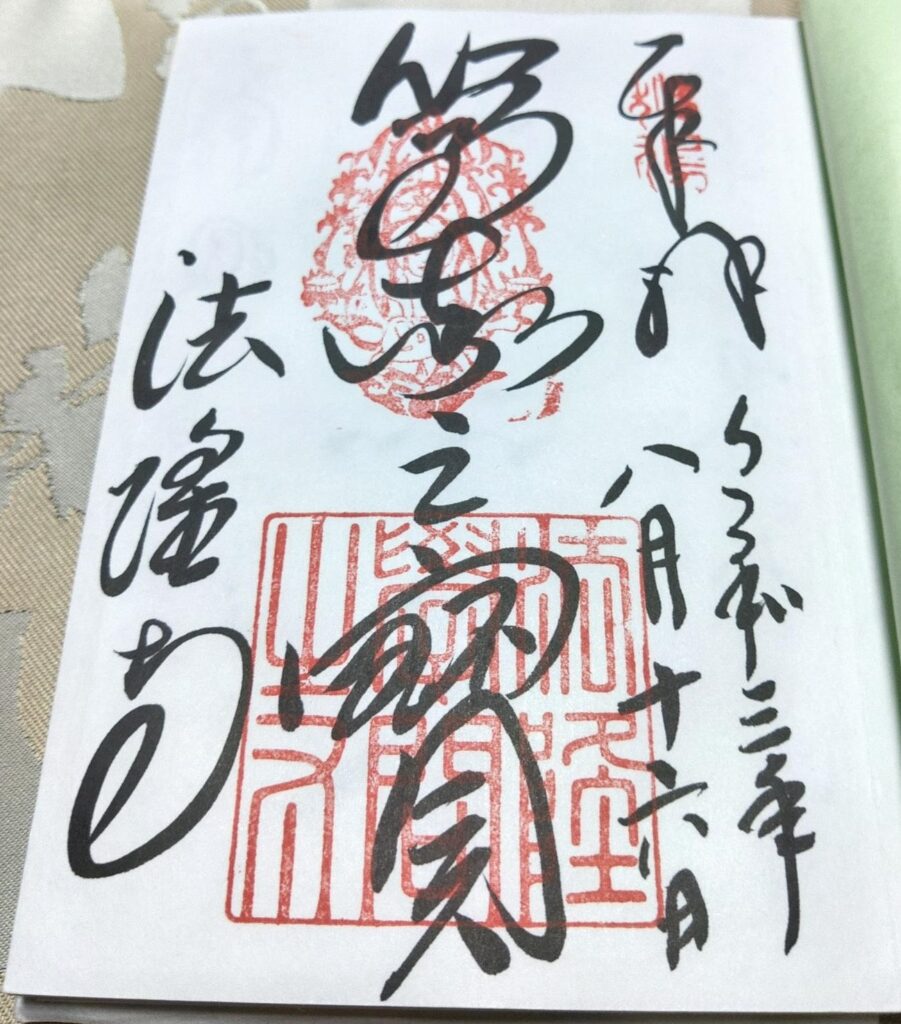

「以和為貴」の御朱印

聖徳太子がつくられたとされるお言葉、「以和為貴」(和を以て貴しと為す:わをもってとうとしとなす)。

中央に大きく「以和為貴」と揮毫され、上に「御法印」その下には「以和為貴と篤敬三寶」の印があります。

法隆寺の聖徳太子に関する御朱印はこの法印だけでなく、琵琶をもった聖徳太子の姿が捺印される場合もあります。

また「以和為貴と篤敬三寶」についても、「法隆学問寺」と捺印されるばあいがあります。

これは、書き手次第であり、どの組み合わせになるかはわかりません。

他の三種類の太子所縁の御朱印も同様です。

左側に「法隆寺」とあり、右上に印は読めません。

「和」と「貴」が大きく描かれ、とくに「貴」は難読です。

なお、この御朱印は「神仏霊場巡拝の道」の巡礼の専用御朱印としても授与されています。

内容は同じなのでこちらで紹介します。

「篤敬三寶」の御朱印

「篤敬三寶」(篤く三宝を敬え:あつくさんぽうをうやまえ)。

「篤敬三寶」と揮毫され、上に「五重塔の相輪」、その下には「法隆学問寺」の印があります。

他は「以和為貴」のところで紹介したように捺印されるものはお任せです。

この御朱印は申し出が必要です。

「南無佛」の御朱印

この言葉は「心から仏様を信じます」という意味で、聖徳太子が二歳の時に東方に向かって「南無仏」と言ったという伝説があり、これに因んだ御朱印です。

この御朱印も申し出が必要です。

「唯佛是真」の御朱印

向かって左側の御朱印です。

「ゆいぶつぜしん」と呼び、聖徳太子が語ったという「世間虚仮・唯仏是真(せけんこけ・ゆいぶつぜしん)」」に由来します。

「この世にある物事はすべて仮の姿のものであり、仏の教えのみが真実であるということ。」という意味です。

かの有名な「天寿国繍帳銘」にも記されています。

この御朱印も申し出が必要です。

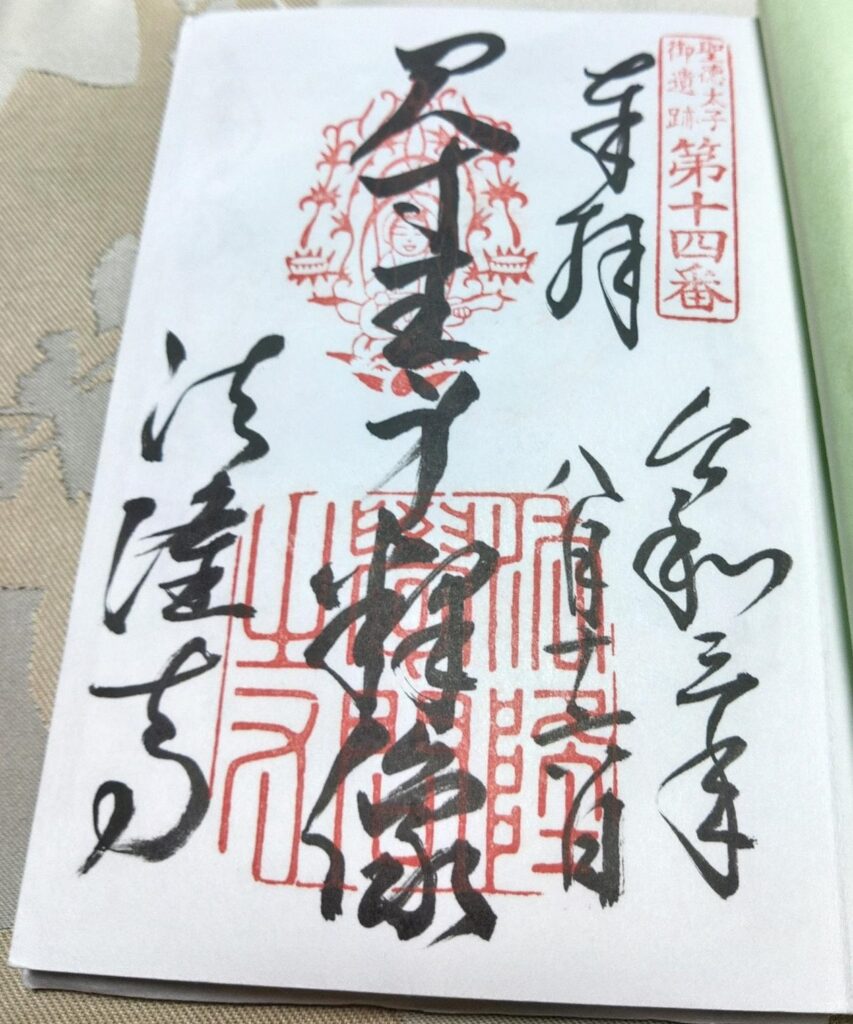

聖徳太子御遺跡霊場第十四番「尺寸王身釈像」の御朱印

「尺寸王身釋像」とは、金堂のご本尊金銅「釈迦三尊像」の光背にある「仰依三寳、當造釋像、尺寸王身」という刻銘に由来します。

「仰依三寳」は、仏教の三宝を仰ぎ、「當造釋像」と「尺寸王身」はこの像は釈迦如来であり、聖徳太子と同じ背丈に造られているという意味合いで、つまりは、三宝に依って聖徳太子の等身大の釈迦像を造ったということです。

捺印などはこれまでの御朱印と同じで、右上に「聖徳太子御遺跡 第十四番」の印があり、中央に大きく「尺寸王身釋像」と揮毫されます。

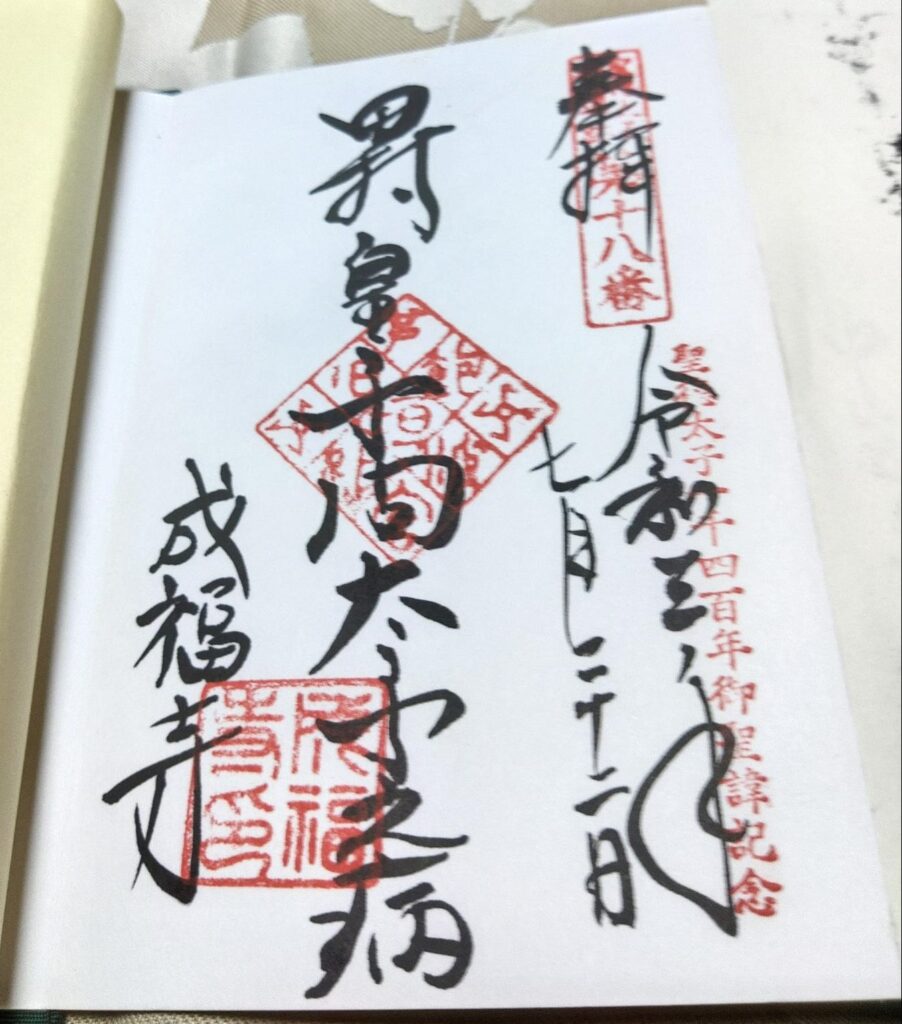

聖徳太子御遺跡霊場第十八番「田村皇子問太子之病」の御朱印

中央に「飽波葦墻宮」の印、右上に「聖徳太子御遺跡第十八番」、左下には「成福寺印」の印があります。

なお、右側の「聖徳太子千四百年御聖諱記念」の印は2022年の限定ものです。

中央に揮毫された「田村皇子問太子之病」とは、親戚になる田村皇子が病に伏せる聖徳太子のもとを訪ねたことを意味します。

なお、この皇子と聖徳太子の後裔との間で跡目争いが起こります。

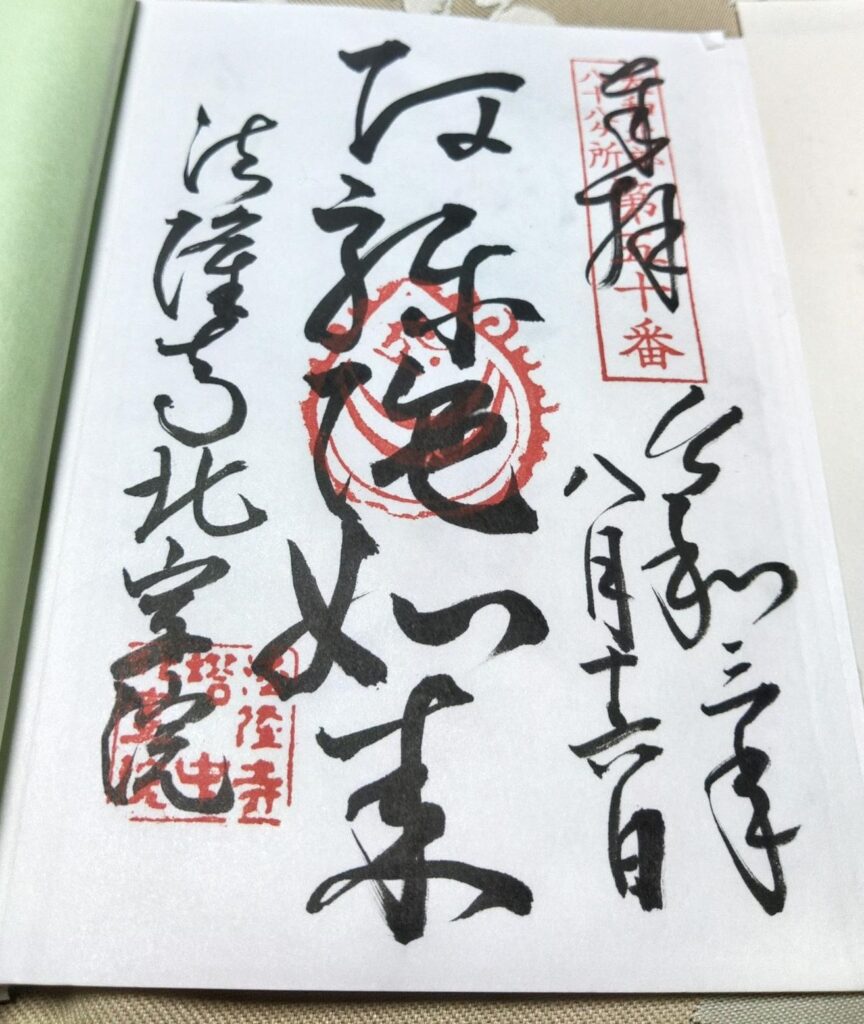

大和北部八十八ヶ所第五十番「阿弥陀如来」

右上に「大和北部八十八ヶ所第五十番」の印が押され、中央に「御法印」があります。

左下に「法隆寺塔頭 北室院」の印が押され、中央には大きく「阿弥陀如来」と揮毫されています。

北室院は非公開であり、参拝等はできません。

法隆寺には非公開の塔頭が多いですがこちらもいつかは公開されて、内部にお参りしたいものです。

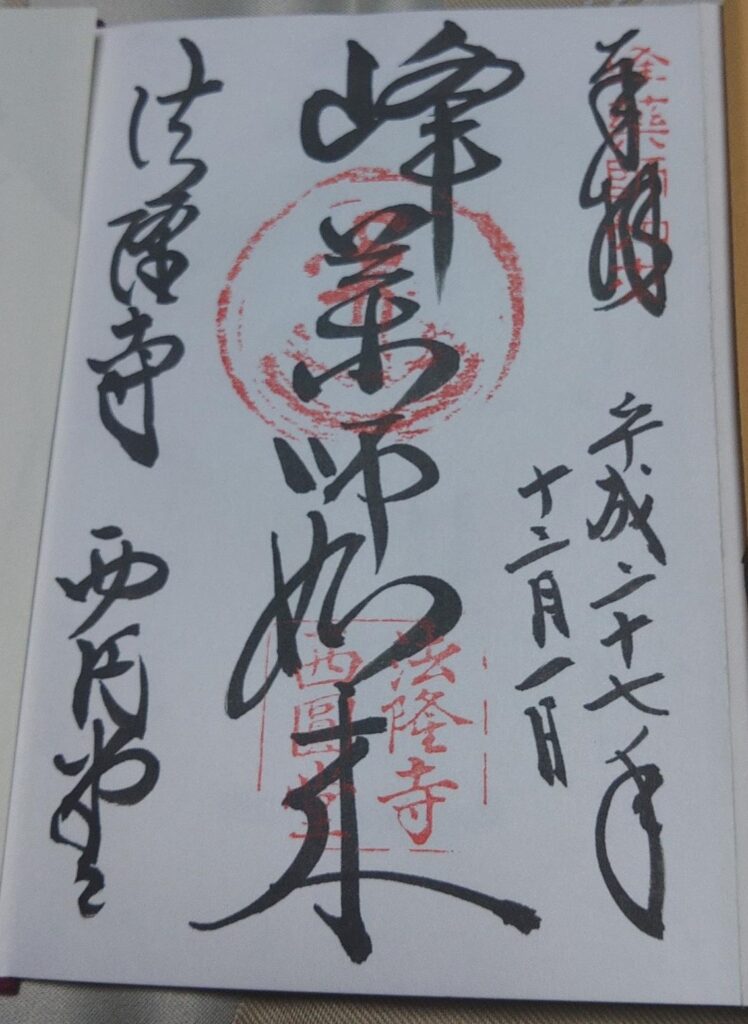

「峰薬師如来」の御朱印

西円堂のご本尊の薬師如来も国宝であり、大きな脱活乾漆像です。

新薬師寺のお薬師さんと並んで、目が大きめの魅力的な像です。

西円堂の御朱印は申し出がない限り「通常」のものが授与されます。

右上に「峰薬師」 中央に「御法印」、その下に「法隆寺西圓堂」と捺印されています。

中央に大きく「峰薬師如来」と揮毫され、左側に「法隆寺 西円堂」と揮毫されます。

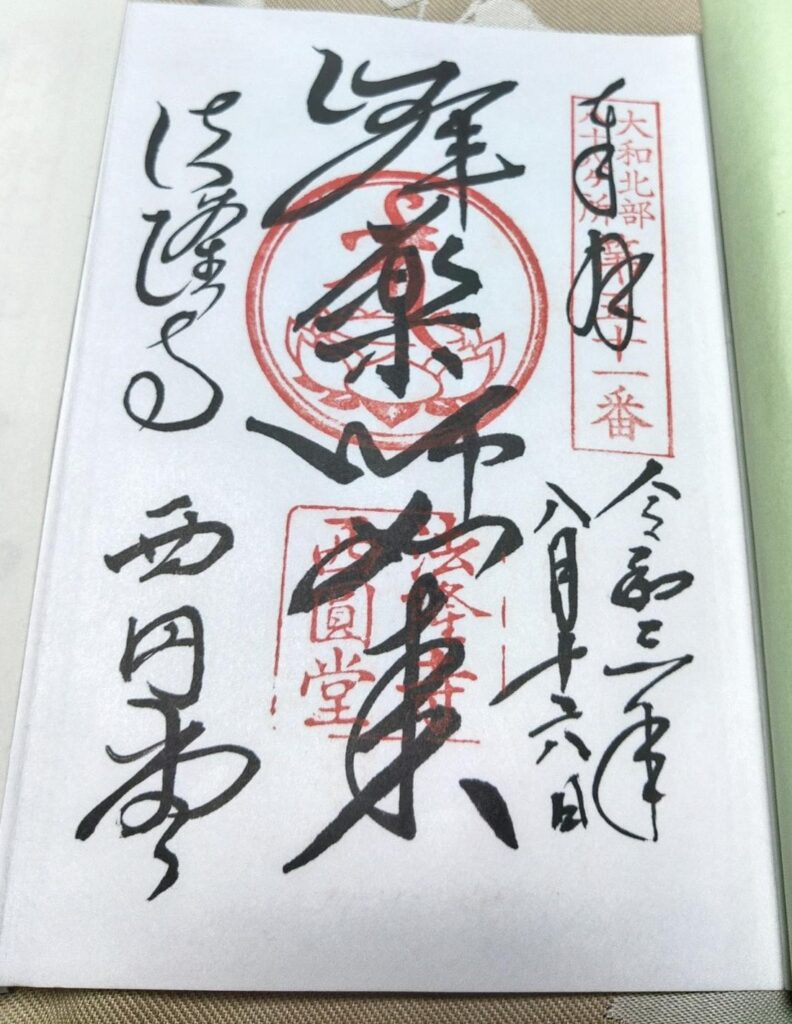

大和北部八十八ヶ所第五十一番「峰薬師如来」の御朱印

右上に「大和北部八十八ヶ所第五十一番」 中央に「御法印」、その下に「法隆寺西圓堂」と捺印されています。

平成時代の御朱印と比べて「御法印」が違いますが、令和時代ではこの印でどちらの御朱印も対応されているようです。

中央に大きく「峰薬師如来」と揮毫され、左側に「法隆寺 西円堂」と揮毫されるのは通常のものと変わりません。

限定御朱印

上御堂「釈迦如来」の御朱印

毎年11月3日から三日間の限定です。

中央の上に「上御堂」、下に「法隆寺印」が捺印されています。

中央に大きく「釈迦如来」と揮毫されています。

なお、聖霊院の授与所でお願いすれば通年授与されるという話もありますが、2021年訪問時には上御堂の特別公開がありましたが、御朱印は11月しか授与されていないというお寺の関係者のお話をいただきました。

たぶんこれが正しいと思われます。

夢殿「救世観音」の御朱印

聖徳太子の生前の姿とされる国宝の「救世観音」を本尊とし、同じく国宝の「道詮」「行信」の二体の高僧の像も安置される東院伽藍の中心的なお堂です。

ご本尊は、下記の時期のみ公開され、御朱印もこの時期に限られます。

- 春季:4月11日〜5月18日

- 秋季:10月22日〜11月22日

右上に「斑鳩」、 中央に他の御朱印と同様に「琵琶を持つ聖徳太子」あるいは「救世観音の御法印」、その下に「法隆学問之寺」と捺印されています。

中央に大きく「救世観音」左側に「法隆寺夢殿」と揮毫されています。

中央の印が二種類あるようですが、実際この眼で見ていないので、近年中に上御堂の御朱印とともに自分の御朱印帳に受領したいものです。

法隆寺のクラウドファンディング御朱印(限定御朱印)

コロナ災禍により、参拝客が減少したことを受け、法隆寺が断行した現代的な「御布施」です。

想定よりもはるかに多い寄付が集まったようです。

授与された御朱印についてですが、限定御朱印+散華「和」のセットと限定御朱印+散華「吉田画伯」のセットは10,000円を寄付、限定御朱印+散華「1360年」のセットは30,000円を寄付することで授与されていました。(2022年7月29日)に終了。

背景は国宝釈迦三尊像の光背のようで、聖徳太子御遺跡 第十四番 「尺寸王身釋像」の御朱印と同じものが揮毫されています。

中央に「鵤寺金堂」、その上に「釈迦三尊の法印」があります。

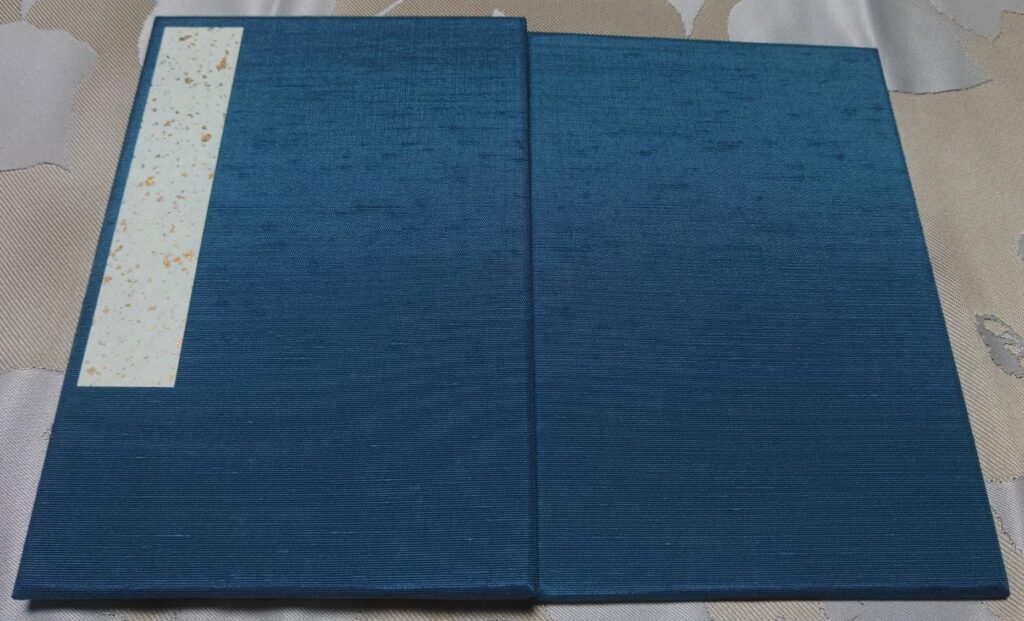

法隆寺の御朱印帳のデザイン・サイズや価格

サイズは大判サイズ(18センチ×12センチ)です。

独特の青緑の御朱印帳で、かなり好みが分かれると思います。

オレンジのカバー付きで、価格は1,000円です。

御朱印帳には法隆寺の名前はありません。

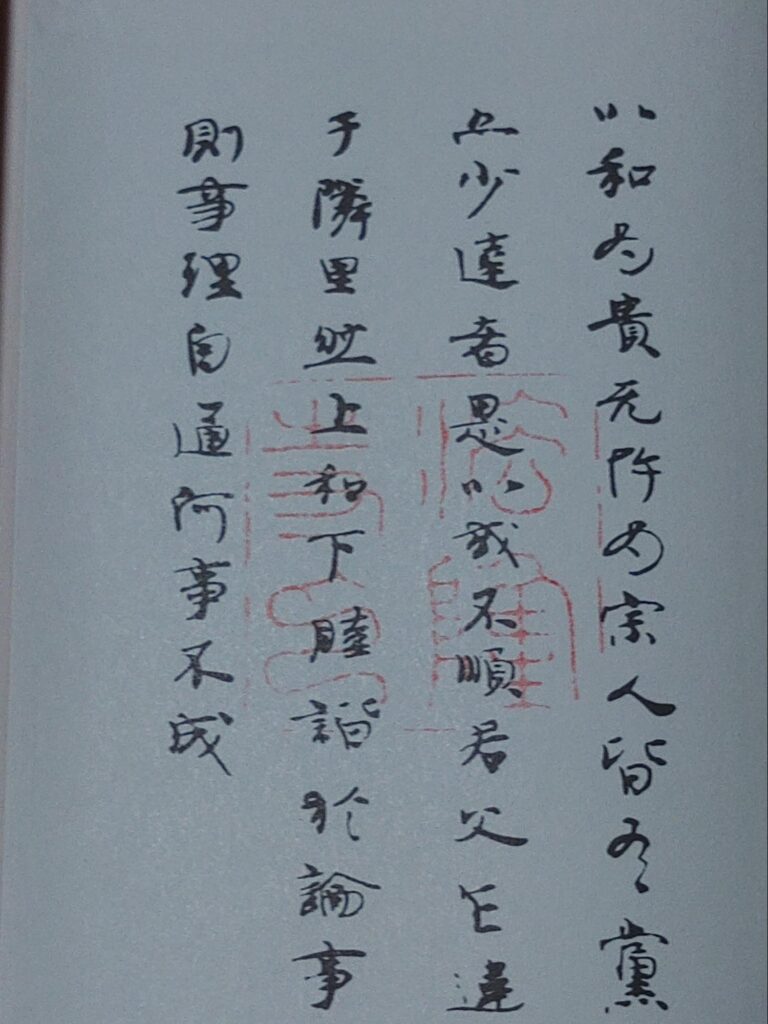

そのかわり、一ページ目に憲法十七条の第一項が印刷され、寺名が捺印されています。

中央に「法隆寺印」が押されており、御朱印とする人もいるようです。

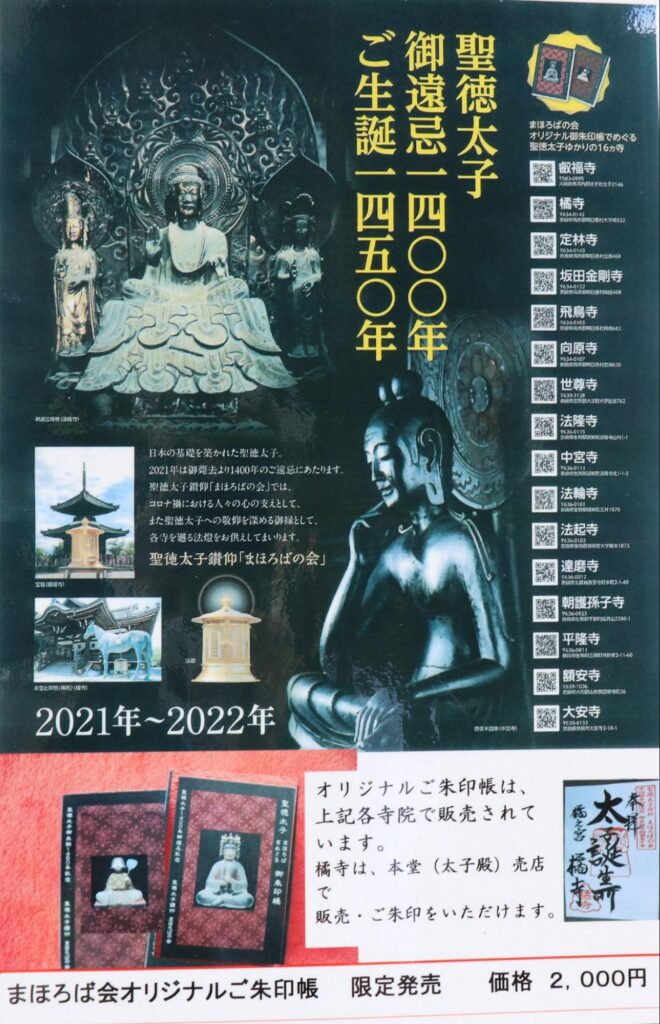

こちらは聖徳太子遠忌1400年記念、および生誕1450年記念として配布されている御朱印帳で、価格は2000円(御朱印別)です。

大判サイズで、聖徳太子にゆかりのある十六の寺院のみで2021年から2022年の間限定で販売されています。

写真は橘寺のものですが、法隆寺では聖霊院で販売されています。

法隆寺のアクセス&駐車場情報

法隆寺へは電車やバス、レンタルサイクルなどいかかでしょうか。

電車とバス

法隆寺駅より

徒歩で二十分、地図を頼りにすすみます。

バスならば「法隆寺参道」行き法隆寺参道下車すぐ

王寺駅より

バス「国道横田・シャープ前・法隆寺前」行き、法隆寺前下車徒歩すぐ。

近鉄筒井駅より

バス「JR王寺駅」行き法隆寺前下車すぐ。

レンタルサイクルなど

レンタルサイクル&コーヒーショップ ゲーブル

法隆寺駅近くにある喫茶店が運営するレンタルサイクルです。

レンタサイクル=300円(3時間以内1回利用)、500円(1日フリータイム、返却は17:00までとなり、営業時間は7時から17時までです。

法隆寺iセンター

その他に法隆寺近くにある斑鳩町観光協会の案内所「法隆寺iセンター」でも受けつけています。

ゴーカート(バギー)

法隆寺周辺では、ゴーカートも利用できます。

こちらはツアー利用となり、好きな場所へは行けません。

詳細はHPより確認してください。

駐車場

原則として無料駐車場はありません。

法隆寺参拝駐車場

こちらは観光案内所やバス停近くの駐車場で、利用料金は500円です。

法隆寺参拝者駐車場いかるが

台数は40台で利用料金は1回500円です。

南大門に近く、参拝には便利です。

観光案内所の駐車場

レンタルサイクルで紹介した斑鳩町観光協会の案内所「法隆寺iセンター」内にある駐車場です。

この他に、「法隆寺西山観光駐車場」「堤駐車場」など法隆寺周辺には有料駐車場があり、また、法隆寺参道にある「お土産屋」さんの駐車場もあったと思いますが、利用する時はお土産屋さんに確認しましょう。

さいごに

仕方がないとはいえ、近年法隆寺の拝観料が大幅に増えたのは正直手痛いところではあります。

しかし、近年では、本物の「金堂壁画」を一般公開できるように設備等を整えるという話もあり、ますます魅力が高まる事でしょう。

そんな法隆寺境内には、もうひとつ有名な国宝を所蔵する「中宮寺」があり、こちらは法隆寺との共通拝観券があれば、お得に参拝できます。

また、法隆寺の北側には、法隆寺と所縁のある「法起寺」をはじめ、「法輪寺」「斑鳩神社」など見どころある寺社があるので時間に余裕があれば散策するとよいでしょう。

なお、西側にはぽっくり寺と呼ばれる「吉田寺」と「龍田神社」、南側には距離がありますが広瀬大社もあります。

田園風景の中斑鳩の里を探索してみてください。

明日香村の寺社巡りとは違う雰囲気が味わえます。

| 法隆寺の詳細 | |

| 住所 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 |

| 電話番号 | 0745-75-2555 |

| 公式HP | http://www.horyuji.or.jp/ |

| 公式SNS | なし |